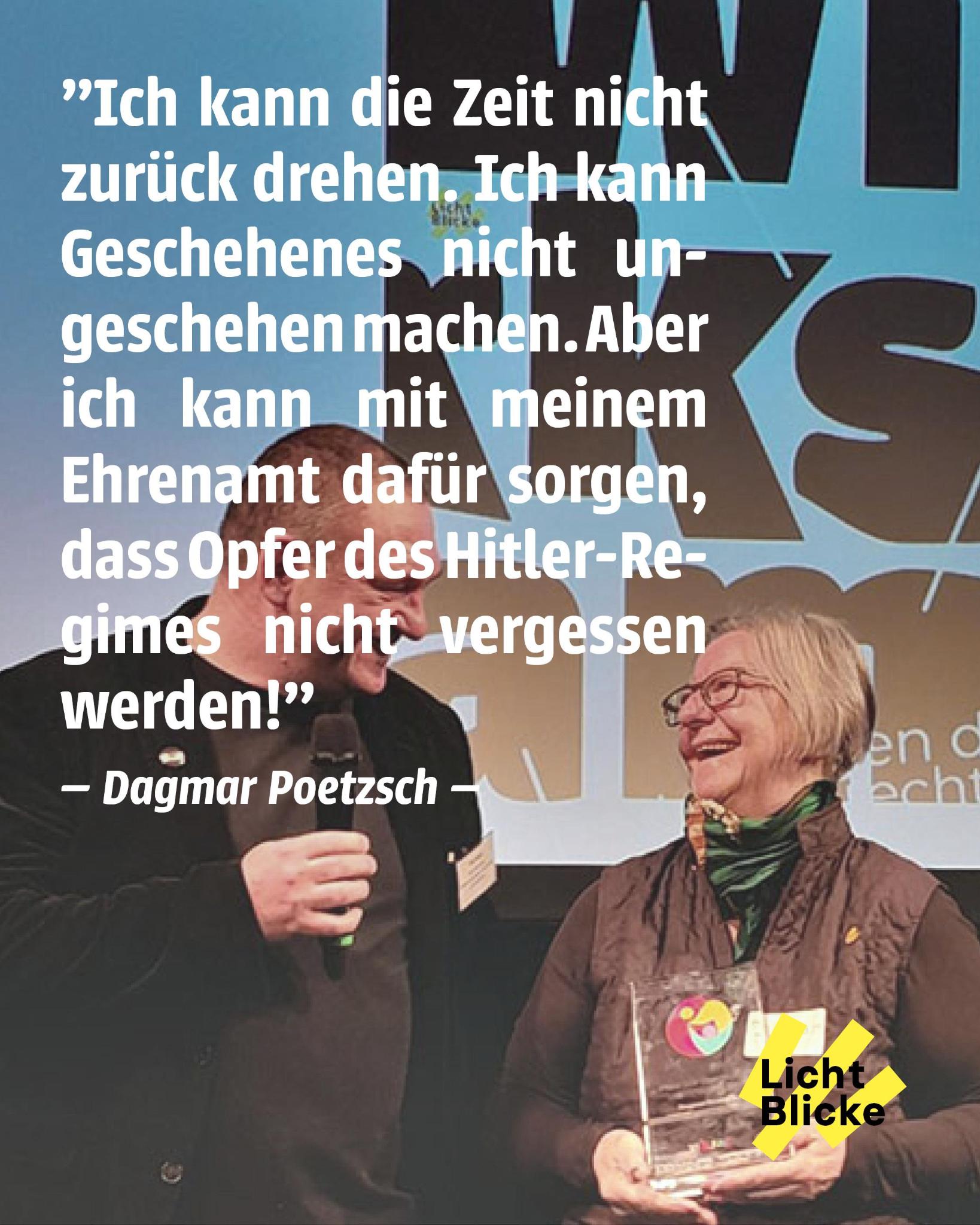

In der letzten Woche wurde unserer Kollegin Dagmar Poetzsch vom AK Stolpersteine für ihr Engagement im Bezirk Lichtenberg der „Preis für Demokratie 2025“ überreicht. Der Bezirksbürgermeister Martin Schaefer hielt die Laudatio.

Herzlichen Glückwunsch!

Anlässlich der Preisverleihung haben wir Dagmar Poetzsch einige Fragen zu ihrem Engagement gestellt.

Ihre Antworten lesen Sie hier:

Wie bist du zu dem Thema Stolpersteine gekommen?

Da ich ja auch ab 2005 Vorsitzende des Kreisvorstandes Ost des DGB war, haben wir mit den ersten Initiatoren von Stolpersteine in Karlshorst jährlich Putzrundgänge organisiert und den Teilnehmern dabei die Biografien der Opfer des Nationalsozialismus nahe gebracht. Das war für uns als Gewerkschafter*innen ein wichtiges Ereignis, da wir auch dabei feststellten, dass Opfergruppen erweitert werden müssen. Ich fand es es besonders spannend durch die Biografien zu erfahren, was den Menschen alles angetan wurde. Mich hat auch sehr berührt, dass das Morden so industriell organisiert war. Das war mir vorher in dieser Dimension nicht bewusst. Für mich wurde klar, dass ich hier mehr tun möchte und so war es keine Frage, als mich Kolleginnen vom Projekt Licht-Blicke angesprochen haben, ob ich Recherchegruppen unterstützen könnte. Das war 2012. Im November 2012 wurden dann durch meine Unterstützung in der Konrad-Wolf-Straße sechs Stolpersteine für die Familie Lewinsohn verlegt. Vater, Mutter und vier Kinder und das Jüngste war drei Monate alt. Dieses Erlebnis hat mich bestärkt, dass wenn mein Arbeitsleben beendet ist, dann will ich mich für die Erinnerungsarbeit mehr engagieren. Mittlerweile sind weit über 100 Steine für unterschiedliche Opfergruppen in Lichtenberg verlegt worden und es kommen stets neue dazu.

Was machst du, wenn du Stolperstein-Arbeit machst?

Die Grundvoraussetzung sind natürlich die Recherchen zu den Personen. Da gibt es seit Anfang der 90er Jahre durch den Hentrich & Hentrich Verlag eine gute inhaltliche Vorlage. Die EU hatte Anfang der 90er Mittel zur Verfügung gestellt, damit jüdisches Leben aufgearbeitet , Archive geöffnet werden und somit die Möglichkeit bestand, Informationen zu den unterschiedlichen Opfern zu erhalten. Hier sind wir in der Corona-Zeit durch die Digitalisierung der Bestände gut voran gekommen und das Meiste kann heute online recherchiert werden. Wenn Angehörige gefunden wurden, ist es ein intensiver Prozess, da sich die Familien oft erst dann mit ihrer schicksalhaften Geschichte auseinandersetzen können, manchmal auch nur zögerlich wollen. In vielen Familien wurde vorher kaum darüber gesprochen. Wenn die Biografien dann zusammengestellt sind, kann ich in der Koordinierungsstelle für Berlin die zu produzierenden Stolpersteine anmelden. Sind sie dann fertig, geht es an die Vorbereitung der Verlegung. Da ich mir in den Kiezen Arbeitskreise organisiert habe, erhalte ich die vielfältigsten Unterstützungen, denn alle Akteure haben wiederum eine Vielzahl von Netzwerken.

Wichtig ist natürlich eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, damit viele Interessierte an den Verlegungen und natürlich den Putzrundgängen teilnehmen. Vieles wissen die Teilnehmenden über die Geschehnisse in der Zeit 1933 bis 1945 nicht und sind traurig, entsetzt mit dem Fazit, das darf nie wieder passieren. Insbesondere die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern ist immer wieder eine gewinnbringende Aufgabe, denn sie sind neugierig, sehr interessiert und wissen aber aus der Geschichte noch zu wenig, um bestimmte Prozesse einzuordnen.

Wieviele Heranwachsende haben in ihren Familien noch Menschen, die in den 1920ern und 1930ern geboren wurden?

Die Arbeit mit Zeitzeuginnen zeigt aber, wie achtungsvoll sie ihnen gegenübertreten, wie sie ihren Erzählungen lauschen und wollen anschließend noch viel mehr erfahren. Dazu gibt es regelmäßige Projekte mit dem Barnim Gymnasium in Falkenberg (ab dem Schuljahr 2025/26 wurde eine AG Stolpersteine eingerichtet), aber auch mit dem Otto-Nagel-Gymnasium in Marzahn in Biesdorf und dem Herder-Gymnasium in Lichtenberg. Leider tun sich Schulen diesbezüglich schwer, hierfür aktiver und öffentlicher mit dem Thema Erinnern und Gedenken umzugehen. Die Lehrkräfte können es bei der Belastung nicht alleine leisten und auch die Stundentafel gibt es nicht mehr her. Hier können die Ehrenamtlichen ihnen unterstützend zur Seite stehen, wenn sie es denn wollen. Wir sind bereit. Und hier mein Wunsch an die politisch Verantwortlichen: Politische Bildung muss fester Bestandteil im Unterricht sein, damit Schülerinnen den Blick für die Vielfalt unserer Gesellschaft schärfen können, ihnen bewusst wird, wie wertvoll die Erfahrung mit anderen Kulturen sein kann, sie einander zuhören und gemeinsam die Zukunft gestalten können. Auch dazu brauchen sie Wissen.

Welche Begegnungen haben dich besonders bewegt?

Das ist die Arbeit mit Angehörigen. Für mich besonders bewegend war die Familienzusammenführung bei der Verlegung in der Konrad-Wolf-Straße. Die Familien in Israel und Amerika wussten, dass es in Frankreich zwei Halbgeschwister gibt, aber es bestand kein Kontakt. In Berlin kamen dann alle zusammen. Und wenn Familien nach der Verlegung so dankbar sind und für mich einen Olivenbaum zur Wiederaufforstung des Carmel im Norden Israels pflanzen lassen, weil ich es möglich gemacht habe, dass auch ihre Familienmitglieder jetzt einen Gedenkort haben. Auch mit Nachbarschaften und bei öffentlichen Aktivitäten habe ich bisher nur positive Erfahrungen machen können und möchte an dieser Stelle mich bei dem Träger padgGmbH und auch beim Bezirksamt Lichtenberg recht herzlich für die jahrelange Unterstützung bedanke. Ohne die Begleitung professioneller Stellen ist Ehrenamt sehr schwierig, deshalb danke an die Kolleginnen vom Projekt Licht-Blicke und den Bürgermeister:innen des Bezirksamts Lichtenberg. Für meine ehrenamtliche Aufgabe wünsche ich mir, dass das Engagement zur Gedenk- und Erinnerungskultur künftig ein fester Bestandteil der Gesellschaft wird/bleibt und dafür braucht es eine verlässliche Finanzierung von Demokratie-Projekten und eine umfassende politische Bildungsarbeit an Schulen und Einrichtungen, wo Kinder und Jugendliche ihre Zeit verbringen.

Möchtest du abschließend noch etwas sagen?

Ich kann die Zeit nicht zurück drehen

Ich kann Geschehenes nicht ungeschehen machen

Aber ich kann mit meinem Ehrenamt dafür sorgen,

dass Opfer des Hitler-Regimes nicht vergessen werden!